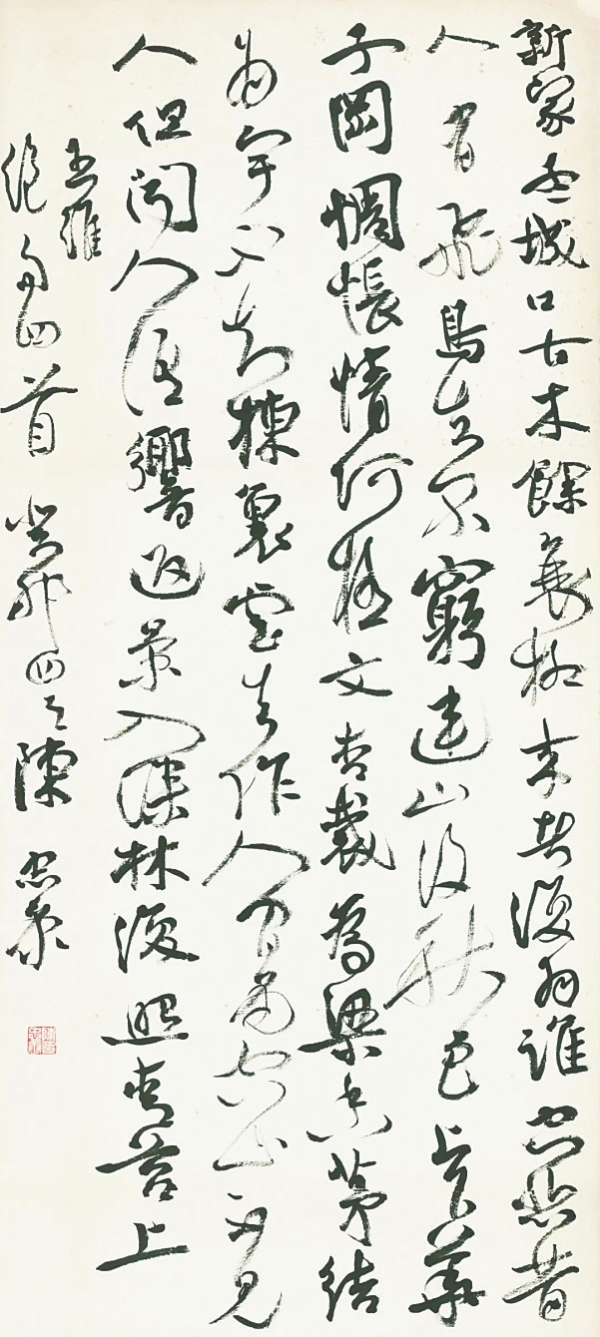

陳忠康 《王維絕句四首》 108cmx48cm 2023年

鐘藝研

中國書法之史,略分古典、變異二期。古典之時,書法演進,既涵漢字形構之完備,亦括晉唐雙峰之崛起,大抵以五代為界。彼時,碑帖未分,碑者,石刻之屬;《說文》釋曰:“碑,豎石也。”帖者,帛書之跡;《說文》又云:“帖,帛書署也。”漢碑、魏碑、唐碑,迭起而輝;晉札之韻、唐楷之嚴、草書之逸,及秦漢簡牘之不羈,共襄書法學習之盛。

宋以降,書法入變異之期,字體之變既定,書道發展,多系于書家之承傳與創新。帖學之興,濫觴于北宋,依托于《淳化閣帖》之翻刻流轉,盛極一時,其波瀾壯闊之勢,跨越元明清三朝,綿延不絕。歷代書林巨擘,蘇軾之豪放、黃庭堅之奇崛、米芾之灑脫,乃至趙孟頫、董其昌等,皆以帖學為宗,各領風騷,共同編織了一幅雅致精巧、跌宕生姿的書法長卷。清代以降,帖學步入暮年,其局限漸顯,風格趨同,神韻漸失,終遇瓶頸。

碑學之崛起,恰逢其時,乘帖學之弊,借金石學之大興,破繭而出。阮元、包世臣之先聲奪人,康有為《廣藝舟雙楫》之振聾發聵,不僅首次厘定“碑學”之名,更在書法史觀、理論、技法、美學等諸領域全面深化,標志碑學時代的到來。金農之古樸、鄭板橋之奇崛、鄧石如之渾厚……直至民國諸賢,皆以碑學風貌獨步書壇,蔚然成風。韓玉濤先生更將碑學之美,并列為書法史上與晉韻唐風相媲美的第三種美學形態,贊其奇拙雄渾、蒼古質樸,為書法審美史添上了濃墨重彩的一筆。

晚清以降,碑帖之爭漸趨融合,民間書法、流行書風、新帖學、學院派等百花齊放,為當代書法注入勃勃生機。二十世紀九十年代后,隨著碑學式微,帖學經典重歸主流,以二王為宗,引領當代書壇新風尚。此變,不僅觸及書法創作之肌理,更深刻影響了書法觀念與審美之重構,促使我們重新審視并思考帖學的當代價值。

于是,當代帖學的重塑與重生,成為勾連古今、承前啟后的書史命題。清代碑學對“拙、重、大”美學風格之追求,實則是對帖學源頭的深刻回溯,是對晉唐神韻的另一種詮釋與回歸。它以質樸野逸之美,挑戰并豐富了文人書法的傳統格局,雖看似偏離了古雅韻致,實則是對書法本質更為深邃的探索與堅守。

而今,當代書法歷經四十余載春秋,觀念激蕩,理論紛呈,正步入新的歷史紀元。我們呼喚一種全新的創作審美思潮,即碑帖之融合,新帖學之重生。此非簡單復古,亦非盲目輪回,而是在三千多年書法史的深厚底蘊中,尋找超越時代的藝術價值,重構當代書法的美學體系。因而,當代帖學的重生,我們不僅面臨著歷史的重負與現實的困窘,還需從大歷史觀視域下的書法視野、框架,來追尋帖學的超越價值。帖學之新體現在以下三個方面:一是強調自然書寫與金石氣并重;二是經典與民間取法共存;三是審美陽剛、陰柔怪誕兼收并蓄。

因此,美侖美術館“賡續與回響——當代帖學十四人作品展”,非僅為書家之集萃,更是對新帖學精神與美學追求的一次深刻拷問與探索。參展的十四位書家:劉彥湖、陳忠康、陳海良、顏奕端、蕭文飛、楊濤、王忠勇、劉洪鎮、魯大東、李雙陽、王客、施立剛、王義軍、龍友,為當代帖學發展之先鋒力量。他們以筆為劍,以墨為刃,于書道天地間披荊斬棘,開拓創新。他們循大歷史觀之書法視野與框架,追尋帖學之超越價值。

觀展現場,可近賞諸家風格各異之佳作。或筆力雄渾、氣勢磅礴,盡顯陽剛之美;或線條婉轉、意境清幽,暗蘊陰柔之韻;或突破常格、大膽創新,獨顯怪誕奇崛之姿。這些作品,既得技法之精妙,更含思想之深蘊與藝術之巧思,予人以深刻啟迪。期新一代帖學家能續承前志、砥礪精進,創作出更多傳世佳作,為中國書法之賡續繁榮貢獻力量。

責編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線