李樺 《收獲的時(shí)節(jié)》 黑白木刻

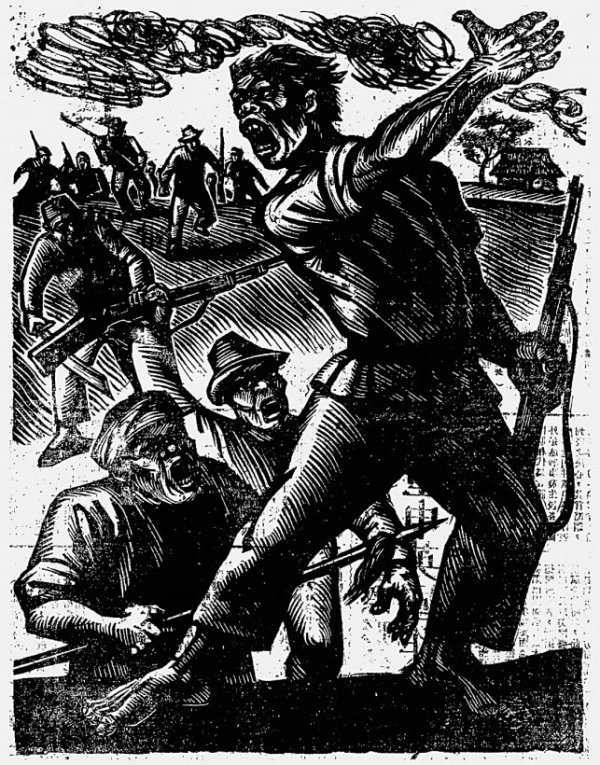

李樺 《起來(lái),不愿做奴隸的人們!》 黑白木刻

肖十川 文波

1938年深冬,長(zhǎng)沙城剛經(jīng)歷“文夕大火”的創(chuàng)傷,一位32歲的青年帶著簡(jiǎn)單的行囊和一套木刻工具踏上這片焦土,他就是李樺。

此后七年時(shí)光里,他以瀟湘大地為戰(zhàn)場(chǎng),用刻刀作武器,組織起聲勢(shì)浩大的木刻運(yùn)動(dòng),并刻下近百幅抗戰(zhàn)木刻作品,成為黑暗中照亮民族精神的“追光者”。這位被徐悲鴻評(píng)價(jià)為“作風(fēng)日趨沉煉、漸有古典形式”的藝術(shù)家,將人生最寶貴的年華獻(xiàn)給了湖南抗戰(zhàn),用木刻在三湘大地播撒下永不熄滅的精神火種。

這段熾熱的歲月,曾因戰(zhàn)時(shí)大量木刻作品原作散佚,成了李樺藝術(shù)生涯中一段被低估的歷史片段。如今,我們循著親歷者的回憶、歷史報(bào)刊史料等,打撈這段往事,讓抗戰(zhàn)中那個(gè)以木刻為戰(zhàn)的李樺,走進(jìn)我們的視野。

1.讓木刻“走進(jìn)報(bào)刊”

“文夕大火”后,湖南抗戰(zhàn)木刻活動(dòng)基本處于停滯狀態(tài)。“我們用最熱烈的心,期望著與全國(guó)各地木刻同志們共同奮斗,共同前進(jìn)!”1939年6月,李樺在《燎原集》中發(fā)出號(hào)召,標(biāo)志著湖南抗戰(zhàn)木刻活動(dòng)新的開始。

李樺到湖南前,已在廣州、南昌等地積累了豐富的木刻抗戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),深知要讓木刻走進(jìn)大眾、成為抗戰(zhàn)的利器,木刻界必須到出版界去。

1939年8月,《開明日?qǐng)?bào)》在茶陵創(chuàng)刊,李樺抓住機(jī)會(huì)展開合作,起初是為抗戰(zhàn)政論文章刻制插圖,后協(xié)同文學(xué)家創(chuàng)辦了《詩(shī)與木刻》副刊,以木刻與詩(shī)歌互文的形式開展抗戰(zhàn)宣傳。11月又推出《抗戰(zhàn)木刻》副刊。

是年歲末,年味難掩戰(zhàn)情,李樺和溫濤聯(lián)袂創(chuàng)作《抗戰(zhàn)門神》,《開明日?qǐng)?bào)》連續(xù)5天辟大幅版面發(fā)布告示,“祝福本報(bào)讀者努力抗戰(zhàn)工作。”抗戰(zhàn)精神借由門神這一民眾熟知的載體,融入尋常百姓的新年期盼。

正是通過(guò)這一陣地,溫濤的《湘北戰(zhàn)役的一個(gè)斷片》、一滴的《洞庭湖是日寇的葬身地》等作品,走進(jìn)了千家萬(wàn)戶,讓百姓看到戰(zhàn)士沖鋒的身影、農(nóng)民支援前線的熱情,更看到“湘北大捷”的勝利希望。

在茶陵的短短數(shù)月,李樺迅速打開了湖南抗戰(zhàn)木刻活動(dòng)的新局面,更探索出依托報(bào)刊開展木刻運(yùn)動(dòng)的模式。返回長(zhǎng)沙后,李樺在第九戰(zhàn)區(qū)報(bào)刊中開辟新的木刻陣地,讓木刻藝術(shù)在軍營(yíng)與戰(zhàn)地扎根。木刻成為抗戰(zhàn)宣傳中最接地氣的藝術(shù)形式,大量作品生動(dòng)記錄下湖湘百姓“一手拿鋤頭,一手拿槍桿”的抗戰(zhàn)生活。

2.在焦土上播種新苗

烽火連天的抗戰(zhàn)歲月里,李樺深知,木刻抗戰(zhàn)要發(fā)揮更大的力量離不開人才。唯有培育源源不斷的青年木刻創(chuàng)作者,才能讓木刻這把“刺敵利刃”持續(xù)發(fā)力。彼時(shí)湖南雖散落著一批熱愛木刻的青年,卻因戰(zhàn)亂失學(xué)、缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)。面對(duì)這一困境,李樺從學(xué)校與報(bào)刊兩條路徑著手,為湖南木刻培養(yǎng)生力軍。

1939年,因戰(zhàn)火輾轉(zhuǎn)遷址湘潭的湖南私立華中高級(jí)藝術(shù)職業(yè)學(xué)校,在李樺等人的影響下,開始開設(shè)木刻課程。學(xué)校中很快培養(yǎng)出一批青年木刻工作者,并編印了木刻專刊《鐵濤》,成為湖南木刻抗戰(zhàn)的重要力量。

李樺更將報(bào)刊陣地轉(zhuǎn)化為“無(wú)邊界課堂”,創(chuàng)辦木刻函授班。自1939年下半年起,他以《抗戰(zhàn)木刻》《木刻導(dǎo)報(bào)》為核心平臺(tái),定期發(fā)布函授班招生啟事與學(xué)習(xí)資料,先后培養(yǎng)了100多名學(xué)員,遍及西南各省,形成跨越地域的木刻學(xué)習(xí)群體。他編寫的《木刻實(shí)際制作法》《木刻教程》及《繪畫十講》,對(duì)木刻學(xué)員的成長(zhǎng)影響深遠(yuǎn)。他通過(guò)信件逐一批改學(xué)員作品,還幫學(xué)員代購(gòu)材料、贈(zèng)送圖書……學(xué)員們?cè)诶顦宓木呐囵B(yǎng)下,獲得了快速成長(zhǎng)。不少學(xué)員后來(lái)在湖南各大報(bào)刊中發(fā)表作品,并效仿李樺出版木刻專頁(yè)或副刊,成為湖南乃至全國(guó)的抗戰(zhàn)宣傳“輕騎兵”。

3.打造木刻的流動(dòng)戰(zhàn)場(chǎng)

李樺非常重視展覽在抗戰(zhàn)宣傳和木刻運(yùn)動(dòng)中的作用,在湘期間籌措各方資源舉辦木刻展覽,讓木刻在大眾抗戰(zhàn)生活中煥發(fā)更強(qiáng)的感染力。

1940年元旦,李樺引領(lǐng)下的全國(guó)木刻界抗敵協(xié)會(huì)湖南分會(huì)在長(zhǎng)沙舉辦“元旦木刻畫展”,匯集長(zhǎng)沙、茶陵、衡陽(yáng)等地的木刻力量,展出單幅木刻420幅,連續(xù)木刻6套(134幅),木刻畫報(bào)及宣傳品62種。這次展覽在群眾中產(chǎn)生了重要影響,也吸引了大批青年投入木刻創(chuàng)作,正如李樺所言:“在一個(gè)戰(zhàn)斗氣氛十分濃厚的城市,在這樣的一個(gè)地方展覽木刻是有深刻意義的。”

此后,李樺持續(xù)舉辦大型木刻展覽,并且從“固定”走向“流動(dòng)”,從“本土”走向聯(lián)動(dòng)“全國(guó)”。1940年“七七”事變?nèi)苣曛H,李樺舉辦了聯(lián)動(dòng)七省的木刻流動(dòng)展覽。1941年,全國(guó)木刻十年紀(jì)念展在長(zhǎng)沙舉辦,全國(guó)400余件作品匯聚中山堂。而此后連續(xù)兩次舉辦了“雙十全國(guó)木展”。

4.用刀鋒淬煉血與火

正是通過(guò)在湖南的豐富實(shí)踐,李樺在木刻大眾化、民族化,以及現(xiàn)實(shí)主義表達(dá)道路上逐漸有了自身的思考與獨(dú)特的探索,作品從早期西化的表現(xiàn)性徹底轉(zhuǎn)向了民族化情感的現(xiàn)實(shí)主義表達(dá),形成了鮮明的個(gè)人藝術(shù)風(fēng)格。一定意義上來(lái)講,他的木刻創(chuàng)作和藝術(shù)思想正是在湖南期間走向了成熟。

整體審視李樺在湖南的木刻創(chuàng)作,從不同的維度構(gòu)建了一幅全民抗戰(zhàn)的宏闊視覺圖景,以史詩(shī)般的敘事呈現(xiàn)了湖湘人民浴血抗戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)。《等候最后一個(gè)機(jī)會(huì)》《抵抗》等,精準(zhǔn)捕捉了軍人的戰(zhàn)斗姿態(tài);《起來(lái),不愿做奴隸的人們!》《送壯士出征》等,深情敘述了軍民同仇敵愾共赴國(guó)難、奮力抗?fàn)帲弧妒斋@的時(shí)節(jié)》《晚歸》等,展現(xiàn)湖湘人民在戰(zhàn)火中堅(jiān)韌的生活態(tài)度。

郭沫若曾說(shuō):“看了李樺先生的畫,更提高了歷史的悲憤,增加了對(duì)敵人的憎恨。”從題材選擇到視覺敘事表達(dá),李樺的抗戰(zhàn)木刻作品以悲劇敘事建構(gòu)了一種現(xiàn)實(shí)主義式的崇高美學(xué)。

抗戰(zhàn)勝利以后,李樺完成了他在湖南的使命,離開了瀟湘大地。七年湘土歲月,李樺在戰(zhàn)火中用木刻筑起抗戰(zhàn)的精神堡壘。他探索出藝術(shù)服務(wù)抗戰(zhàn)的路徑,讓木刻成為軍民能看懂、能參與的“大眾藝術(shù)”。他為湖南乃至全國(guó)培養(yǎng)了大批木刻人才,成為中國(guó)版畫發(fā)展的重要基石。他譜寫的抗戰(zhàn)史詩(shī),至今仍激勵(lì)著我們。

(作者肖十川系湘南學(xué)院副教授,文波系湖南美術(shù)出版社副編審)

責(zé)編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:印奕帆

三審:譚登

來(lái)源:華聲在線