鄒昆山

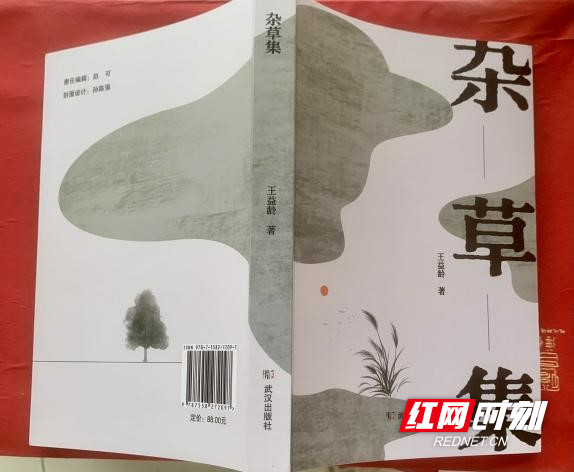

日前,我收到好友王益齡的愛(ài)女王麗輝博士寄來(lái)的其父遺著《雜草集》。

翻開(kāi)《雜草集》,“一篇未完成的序言”令人淚目:王益齡先生在文中寫(xiě)道:書(shū)名“雜草集”是我自定的,定后暗自竊喜,頗為得意。

老來(lái)心田已拋荒,

剩有雜草自彷徨。

如今遵命收拾起,

積肥也算有用場(chǎng)。

……

序言在此戛然而止,接續(xù)其后的,是他孝順的女兒王麗輝博士續(xù)寫(xiě)的篇章。

王益齡先生是我在武漢大學(xué)就讀時(shí)最要好的同學(xué),他重情重義。2019年,我們畢業(yè)60周年同學(xué)聚會(huì)時(shí)。他身患重疾,胸裹透析藥包,居然帶著輪椅,從許昌乘高鐵趕來(lái)相聚。為了友誼,這簡(jiǎn)直是拿生命作賭注啊!他的真情感動(dòng)了所有參會(huì)同學(xué)。如此執(zhí)著忠誠(chéng)的他,難怪多次被評(píng)為河南省優(yōu)秀教師,河南省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,河南省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者并榮獲曾憲梓教育基金獎(jiǎng)!他身體雖柔弱,內(nèi)心極堅(jiān)強(qiáng)!在新建的文學(xué)院大樓前,他坐在輪椅內(nèi),我推著輪椅陪他參觀時(shí),他樂(lè)觀地說(shuō),此生此世,一定還要爭(zhēng)取再相聚,我眼當(dāng)時(shí)含熱淚,連連點(diǎn)頭。吉人自有天相,毫無(wú)疑問(wèn),一定能實(shí)現(xiàn)!

誰(shuí)料,他竟于2024年元月29日仙逝,享年86歲。在他一周年祭日,他的寶貴女兒王麗輝博士為父親完成了遺作的編輯出版,這真是對(duì)父親最深沉的孝順。

在“孝”字已被簡(jiǎn)化為“祭掃”“轉(zhuǎn)賬”的當(dāng)下,王麗輝博士通過(guò)精編出版《雜草集》,為當(dāng)代社會(huì)示范了“大孝尊親”。這不僅讓王益齡先生的精神生命跨越了自然生命的終點(diǎn),更讓“孝”回歸到“繼志述事”的本真高度,意義非凡。

一、以“完成”代“告別”——將悲傷轉(zhuǎn)化為文化接力

王益齡先生留下的“未完成的序言”,其戛然而止的省略號(hào)恰似一道裂開(kāi)的時(shí)光峽谷。王麗輝博士沒(méi)有任由這道缺口永遠(yuǎn)存在,而是憑借嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)素養(yǎng)與深厚的父女之情,為峽谷架起橋梁,讓父親的文字得以延續(xù),讓“雜草”真正成“集”。這一舉措將私人的悼念升華為公共的文化接力:父親未竟的事業(yè),女兒接續(xù)完成;個(gè)體消逝的生命,因文字而被時(shí)代留存。這份情感的濃度與文化的重量,遠(yuǎn)非香燭紙錢(qián)那剎那的煙火所能比擬。

二、以“雜草”為隱喻——將卑微轉(zhuǎn)化為莊嚴(yán)

“雜草”本是田間棄物,王益齡先生卻對(duì)此自感欣喜,將其比作“心田拋荒”后的生命景觀。王麗輝博士洞悉了父親的精神密碼:雜草雖微小,卻自有其倔強(qiáng)與豐饒;將其“積肥”,正是化腐朽為神奇的循環(huán)。她讓《雜草集》面世,實(shí)質(zhì)是一場(chǎng)“化荒為稼”的精神堆肥———把看似散亂的隨筆、札記、詩(shī)草,匯聚成可供社會(huì)共享的思想養(yǎng)分。由此,卑微的“雜草”完成了向莊嚴(yán)“文集”的蝶變,父親的人格與學(xué)思也因之挺拔于紙墨之間。

三、以“出版”為祭祀——將孝道轉(zhuǎn)化為時(shí)代示范

《禮記》有云:“孝子之有深情也,不忘其親。”不忘親恩的極致,是讓親者“立言”以傳世。王麗輝博士以博士的嚴(yán)謹(jǐn)、女兒的溫情,歷經(jīng)一載,完成勘校、編排、注釋、聯(lián)絡(luò)出版等工作,將“雜草”鑄為“嘉禾”。這不僅是技術(shù)性的編輯工作,更是一場(chǎng)靜默而漫長(zhǎng)的“守孝”——以目耕、以手澤、以心香。相較而言,焚燒紙錢(qián)只能寄托縹緲的哀思,而出版書(shū)籍卻能把父親的靈魂鐫刻在時(shí)間之軸;前者是消費(fèi)性的瞬間,后者是生產(chǎn)性的永恒。她讓世人看到:新時(shí)代的孝道,可以是一次高質(zhì)量的“文化守靈”,也可以是一場(chǎng)面向公眾的“精神公祭”。

當(dāng)“孝”被消費(fèi)主義稀釋為“購(gòu)物節(jié)給爸媽買(mǎi)禮物”時(shí),王麗輝博士以一部《雜草集》提醒社會(huì):真正的孝,是“讓父母的思想繼續(xù)與世界對(duì)話(huà)”。她以學(xué)術(shù)的嚴(yán)謹(jǐn)、女兒的摯愛(ài),完成了一次跨越生死的合著——父親寫(xiě)詩(shī),女兒寫(xiě)史;父親播種,女兒收獲。這樣的孝行,不僅告慰了王益齡先生86載的春秋,更為當(dāng)代樹(shù)立了一根清晰而挺拔的孝親標(biāo)桿:

若欲報(bào)親恩,須先報(bào)之以不朽;

若欲言盡孝,請(qǐng)從繼其志、述其事始。

這正是:

老圃秋深未全荒,

霜余勁草自昂昂。

翻將陳蔓漚成肥,

好釀春光到萬(wàn)方。

2025.07.14寫(xiě)就

責(zé)編:潘華

一審:印奕帆

二審:蔣俊

三審:譚登

來(lái)源:紅網(wǎng)